在黄淮河平原上蜿蜒流淌的颍河,见证了阜阳日新月异的蓬勃发展,同时见证了一颗冉冉升起的璀璨明珠——阜阳冈奇精密科技有限公司。在它的车间内全自动注塑机正以毫米的精度制造汽车零部件及组件,六轴机械臂数控设备精准且完整地完成了精密零件的加工,实验室里的光谱检测仪、全自动三次元测量等设备正在准备以它们各自的使命完成相关的检验,出具准确且真实的结论。这是阜阳冈奇精密科技有限公司日常生产极为平常的一幕,却潺潺汇入阜阳地方产业升级的滚滚浪潮之中,贡献出自己普通却非凡的力量。

这家由阜阳籍企业家返乡创办的精密制造企业,正以稳健的步伐发展着,从开创之时仅有的1栋生产车间,发展为如今拥有5座厂房并且服务华为、苹果、比亚迪等全球头部企业的行业标杆,用12年时间在皖北大地上书写了“精密制造”的成长传奇。

阜阳冈奇精密科技有限公司的成长故事,贯穿着“家乡情怀”的主线年在上海创立时,其创始人——这位从阜阳走出的企业家,深知阜阳,这座有着“江淮粮仓”美誉的农业城市,需要改革发展,需要产业升级。2011年,乘着皖北承接产业转移的东风,这位漂泊在沪的企业家不仅带着他的执念,还带着技术团队和生产经验回到了魂牵梦绕的故土,启动阜阳生产基地建设,至此这颗明珠开始生根发芽。

最初只有1号车间,2016年扩建2号车间,2019年3—5号厂房和办公大楼落地,现在80%的产能都在阜阳。目前企业380名员工中,90%为本地居民,他们大多是土生土长的阜阳人,熟悉这里的一草一木,对家乡有着深厚的感情。从上海回流的技术骨干则构成核心研发团队。这种“上海研发+阜阳制造”的模式,既保留了沿海技术优势,又充分利用了家乡的成本与人口红利,浓浓的乡土气息让整个企业充满了温暖。

而曾经制约发展的物流瓶颈,如今已然成为竞争优势。“早期发货到上海要2—3天,现在通过与物流公司签署的时效协议,实现‘今日发明日达’。”该公司人事部经理赵林表示,依托阜阳物流港的进出口政策,产品出口可直航发货,比上海中转节省24小时,物流成本降低15%。阜阳地处中原经济区东部门户,是华东地区重要的综合交通枢纽,这样的地理优势为企业的物流发展提供了坚实的基础,“综合算下来,阜阳基地的竞争力已不逊于沿海工厂。”

在冈奇精密的展厅里,一束新能源汽车线束和一枚笔记本转轴,道出了企业的核心竞争力。前者作为比亚迪、特斯拉等车企的“神经中枢”,内置变频控制模块,能实现能耗智能调节,使用寿命比同类产品延长;后者为华为、苹果定制,可360度旋转并支持屏幕与键盘分离,通过10万次开合测试。这些精密的产品,就像阜阳传统手工艺一样,凝聚着匠人的心血与智慧,只不过是在现代工业的舞台上绽放光彩。

“我们不做简单组装,只做最关键的精密部件。”赵林介绍,企业聚焦汽车、消费电子、医疗三大领域,产品涵盖汽车线束插件、手机显卡、B超设备组件等。在医疗领域,其生产的CT、呼吸机零部件通过ISO13485国际认证,成为多家知名医疗设备厂商的核心供应商。阜阳有着丰富的劳动力资源,这些本地员工在企业的培养下,秉承着工匠精神,为产品的高质量生产提供了保障。

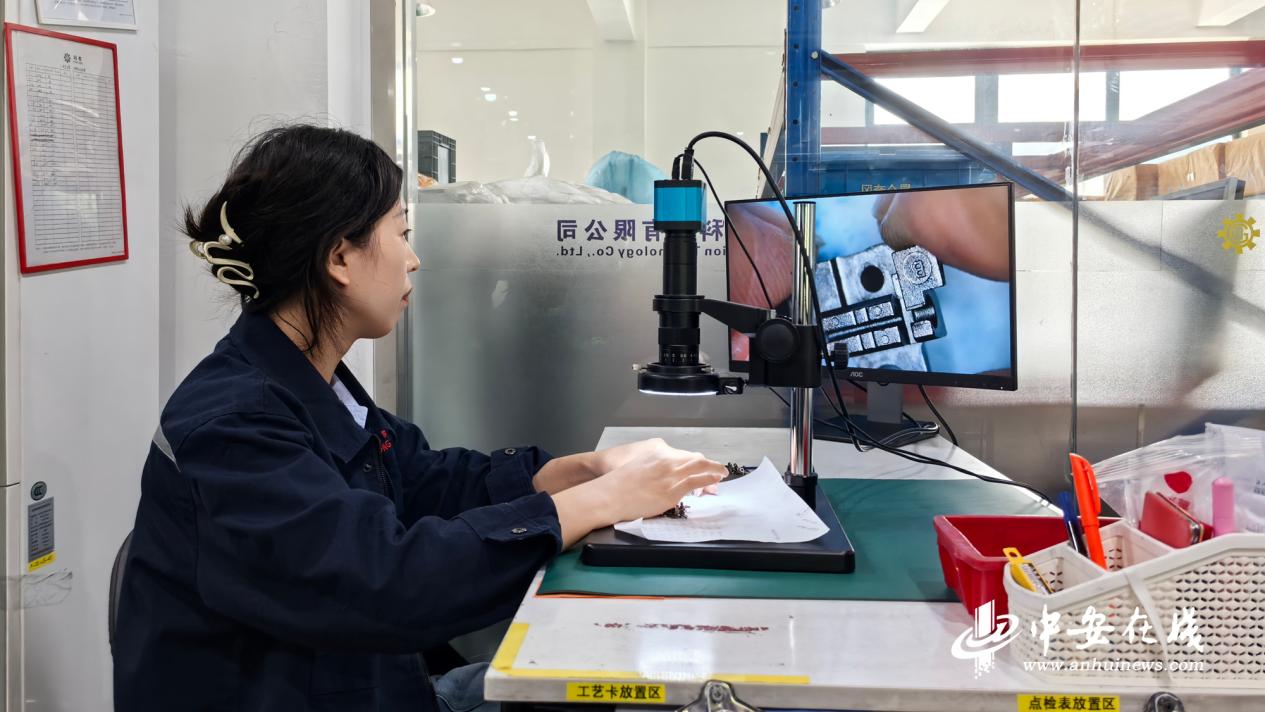

这样的品质源于严苛的品控体系:从设计出图、模具制造到注塑试模,每环节都有标准流程;90%以上的进口设备减少人为误差;16949汽车行业认证、14001环境认证等10余项国际资质,让产品顺利进入全球供应链。目前,亩均税收已远超地方的考核标准,企业员工平均工资也远超全市平均工资。“双超指标”不仅为企业自身带来了良好的效益,也为阜阳的经济发展贡献了一份力量。

“企业的成长,应当与家乡的发展同频共振。”这是冈奇精密始终践行的理念。在人才培养方面,企业与阜阳职业技术学院等院校共建实训基地,实现了人才的培养与企业需求的无缝对接,这些机床专业实习生毕业后直接入职,依托阜阳冈奇精密科技有限公司这个大舞台破风斩浪,成为技术骨干,实现自己的人生价值。

作为劳力输出大市的阜阳,阜阳冈奇精密科技有限公司适时推出弹性工作制:允许4—8个小时工作制。这一举措不仅解决了中原传统女性“既要相夫教子又想实现就业”的矛盾需求,而且带动了地区的家庭增收。

更深远的影响在于产业生态的构建,产业的发展需要形成完整的产业链。目前,阜阳冈奇精密科技有限公司已培育两家本地配套企业,分别提供精密攻牙加工和外观检测服务。“我们优先把订单交给家乡企业,帮他们提升技术标准,这比单纯招工更有意义。”赵林表示,冈奇创始人的心声,已然变成了现实。

据了解,该企业计划投资2亿元建设“智能精密制造产业园”,重点拓展新能源汽车部件和医疗设备组件。“我们不仅要做产品,更要铸造‘阜阳制造’的名片。”赵林表示,阜阳正处于产业升级的关键时期,冈奇精密的这一计划,将为阜阳的制造业发展注入新的动力。

从车间里的机械臂到全球供应链的订单,这家以精密制造为齿轮,驱动着自身与阜阳产业共同升级的企业。阜阳冈奇精密用12年证明:在阜阳这片充满活力与希望的皖北大地上,精密制造不仅能扎根生长,更能成为带动地方经济的新引擎。而这份由情怀起步、以技术立足、用责任反哺的发展答卷,或许正是地方制造业“强链补链”的生动实践,也将为阜阳的未来发展写下浓墨重彩的一笔。(记者 张云山 通讯员 王锐)

互联网新闻信息服务许可证:增值电信业务经营许可证:皖B2-20080023